Деревня Оша входит в состав Кабырдакского сельского поселения. В этом году жители отмечают дату — 240 лет со дня образования!

Дорогое наше село, милая сердцу деревенька, Богата ты своей историей. Сколько событий прошло с поры твоего рождения!!!

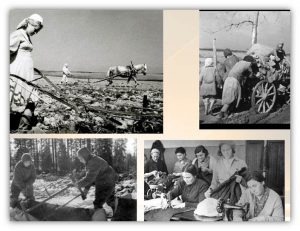

Каждое российское село – большое или малое, как наше, имеет свою историю, которая созвучна с историей великой России. Наши предки в течение многих веков жили своими заботами, интересами, в тяжком труде добывали хлеб насущный, любили, растили детей, случалось, воевали, испытывали нужду, отмечали праздники, радовались щедрым урожаям, устраивали свадьбы, старались сохранить для потомков самое дорогое – Родину.

Год образования — 1780.

В 1928 году в Тюкалинском районе началась коллективизация, круто изменившая деревенский уклад и наложившая неизгладимый отпечаток на судьбу целых поколений.В тот-же год колхозной жизнью зажили крестьяне деревни Оша. Так постепенно появлялись:

1950 год- молоканка, маслобойня, делали рыжиковое масло

1952 год — пимокатня

1953 год — овчарня

1954 год — птичник, кузница на которой делали сани, грабли

1960 год — колхозная конюшня, ферма с большим количеством крупно-рогатого скота.

В деревне была четырёхклассная школа. Учительницами работали: -Кислова Анна Никифоровна -Крупина Александра Ивановна.

Работал сельский клуб, детский сад.

По воспоминаниям жителей «Село было большое, примерно дворов 100, а проживало человек 500» Наиболее распространённые фамилии: Панчевы, Зензины, Шамонины, Мурыгины, Мелиховы.

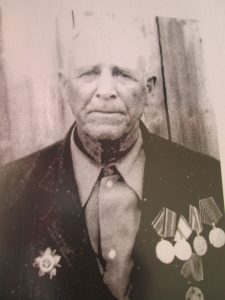

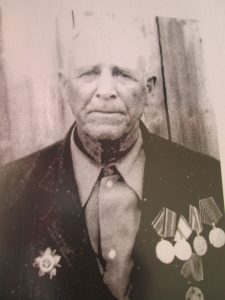

Панчев Яков Иванович

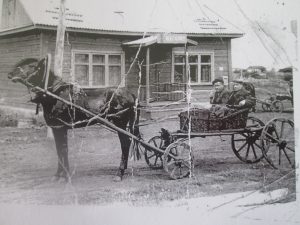

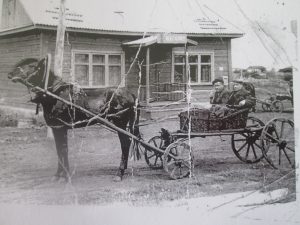

Управляющий фермы №2 Шевелёв Кузьма Владимирович; механизатор Стародубов Иван Петрович

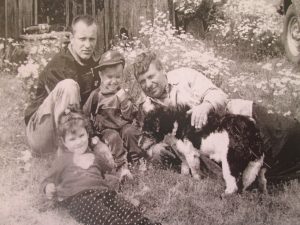

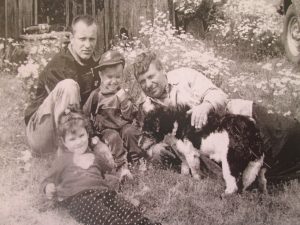

Шелудкова Мария Григорьевна с супругом и внуками

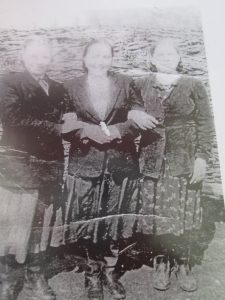

Кулагина Ульяна (в центре)

Панчева Клавдия Михайловна, Панчев Семён Яковлевич (1985 год)

Крупина Екатерина Серпионовна с детьми

Праздник 1 мая

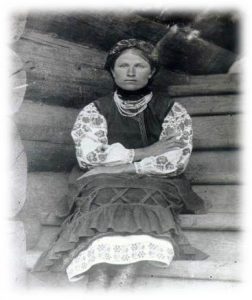

Крупина Раиса Дмитриевна

Крупин Леонид Петрович с сыном Александром и внуками